留学生や駐在員も危ない!中国が外国人狙い打ちの「大粛清」開始か、「新五反闘争」で米国など敵対勢力を徹底排除へ

2024.5.17(金) 福島 香織

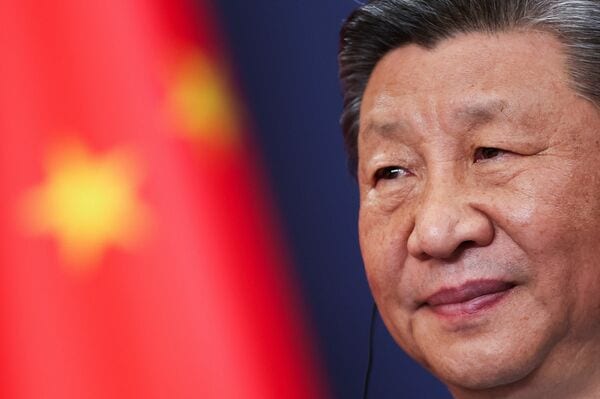

外国勢力をターゲットにした「粛清」が始まるか。写真は中国の習近平国家主席(写真:ロイター/アフロ)

- 中国が、敵対する外国勢力を狙い打ちにする「大粛清」を始めるかもしれない。国家安全部の部長名で「新五反闘争」を呼びかけている。

- 五反闘争とは毛沢東時代に資産階級や右派官僚などを対象にした粛清運動で、今回は米国など海外の反中勢力がターゲットだ。

- 日本からの留学生や駐在員が狙われる恐れもある。「闘争」を呼びかけ締め付けを強化するのは、世界から孤立を深める習近平体制の危機感の表れだ。(JBpress)

(福島 香織:ジャーナリスト)

中国で新たな群衆闘争型の大粛清が始まるかもしれない。いやもう始まっているのかもしれない。中国のインテリジェンス機関、国家安全部の陳一新部長の名前で「新五反闘争」とも言うべき運動が呼びかけられたのだ。

五反闘争といえば毛沢東時代の1950年代、60年代に資産階級や右派官僚をターゲットに打ち出された粛清運動が思い出される。だが、今回の新たな五反闘争のターゲットは外国敵対勢力およびその走狗(そうく)だ。つまり、中国とかかわる私たちのような外国人に直接関わる話なので、注意喚起もふくめて整理しておきたい。

このキャンペーンの呼びかけは4月15日発行の中国共産党理論誌「求是」、そして4月29日付の中国共産党中央党校機関紙「学習時報」に陳一新の名前で寄稿された。

タイトルは「総体国家安全観を全面的に貫徹せよ」とか「総体国家安全観を深く学び、揺らぐことなくしっかりと国家安全を維持せよ」といった、習近平が2014年に打ち出した「総体的国家安全観」の貫徹を呼び掛けるものだ。「反転覆」「反覇権」「反分裂」「反テロ」「反スパイ」の五反を強く打ち出している。

一般に五反闘争として知られているのは毛沢東時代に行われた2回の五反闘争である。最初の五反闘争は1952年1月、毛沢東の指示で全国の大都市で展開された。

この時の五反とは反賄賂、反脱税、反国家財産窃取、反資材泥棒、反国家経済情報窃取。資産階級と私営工商界が徹底粛清され、その後の社会主義経済化の思想および組織の基礎が形成された。

次に1963年5月から64年6月までの間に第2次五反闘争が発動した。その際の五反は、反官僚主義、反分散主義、反浪費主義、反腐敗窃盗、反投機。党内のブルジョア右派が粛清された。

いずれも経済のシステムと思想の右傾化に対する粛清だ。一方、習近平の今回の五反闘争は、国家安全を主眼において、外国がターゲットになっている。

孤立を深める中国、「国家安全」の維持に危機感

陳一新の原稿によれば、世界は100年に1度の大変局が加速しており、世界の変化、時代の変化、歴史の変化は未曾有の展開を見せており、そのなかで「4つの枠組み、4つの転換」という趨勢の特徴が表れている、という。

4つの枠組みとは

「国際パワーの枠組み」

「国際発展の枠組み」

「国際安全の枠組み」

「国際ガバナンスの枠組み」だ。

イメージ(写真:OnePixelStudio/Shutterstock)

イメージ(写真:OnePixelStudio/Shutterstock)

いわく、国際パワーは(米国)一極から多極化し、新興市場と途上国の発展による影響が強まっている。グローバル化は協力から競争に転換し、経済モデルは保守化。各国は産業チェーンの本国回帰を推進し、一部国家はデカップリング、デリスキングを推進した。

国家安全は安定から動揺に転換し、グローバルセキュリティーの陣営分化が起き、安全保障のメカニズムが果たす機能が失われてきた。

国際的なガバナンスは調整から再構築に向かい、グローバル統治秩序のバランスが失われている。国際ガバナンスの仕組みの新旧交代の特徴が明らかになっている、という。

そういう情勢のなかで、国家安全を維持することは巨大な任務であり、我々は総体的国家安全観の指導をもって、反転覆、反覇権、反分裂、反テロ、反スパイの五反闘争を深く展開して、しっかりと国家安全のバリアーを築こう、と呼び掛けた。

新たな「五反」とは?

反転覆とは、対外的には政権転覆の陰謀に対抗するということだ。政治安全を対外的に守り、反中敵対勢力による西洋化、分断を高度に警戒し、外国勢力の浸透や破壊・分裂活動を厳しく取り締まり、カラー革命(共産党独裁政権の打倒を目指す民主化運動)が中国で起きるのを断固防ぐということだ。

そして国内に向けては、政治安全保障に悪影響を与える土壌を根絶し、インターネットや大学などのイデオロギーの立場を守り、各種の誤った思想の潮流を抵抗、排除するのだという。

反覇権の覇権とは名指しはしていないが米国を指していると思われる。具体的には保護主義やデカップリング、一方的制裁や弾圧に抵抗し、一切のあらゆる覇権主義、強権政治との闘争を断固とする、としている。健全な反制裁、反干渉、反ロングアーム管轄メカニズム(遠方からの影響力による干渉)、ハイレベルなテクノロジーの自立自強を推進し、国家と民族の発展を自己のパワーを基本にして行う、ということだ。

反分裂とは、台湾独立分子がターゲットだ。いかなる台湾独立の陰謀も断固としてくじき、外部勢力の干渉に抵抗し、台湾独立派やそのお先棒を担ぐ台湾スパイを法に基づき懲罰し、国家主権と民族利益を維持することを意味する。全力で台湾統一を促進し、祖国統一の大事業の隠密戦線で貢献するという。

反テロとは、国内のテロ活動をターゲットとするが、中共が宗教過激派と呼ぶウイグル人、チベット人、モンゴル人などを想定しているようだ。

さらに反スパイの摘発強化には、いわゆる密告プラットフォームや、各部門に反スパイ主体責任を与え、国家秘密安全の強化な防衛線を敷くとしている。つまり反スパイ、防諜の任務はいまや国家安全部だけの仕事だけでなく、他の部門組織や民間を動員して行えということだ。

習近平の「総体国家安全観」はほぼ挫折

なぜ、いまこのような新たな五反キャンペーンが強く打ち出されたのだろう。それはありていにいえば、中国共産党が自らの体制に安全を感じられないからだ。習近平の総体国家安全観が打ち出されて十年、実はこの理念は挫折しかかっている。

習近平が2014年に打ち出した総体国家安全観とは、政治、軍事、国土といった伝統的安全保障の分野だけでなく、経済、社会、科学技術などの非伝統的安全保障の分野も重視している。経済発展よりも国家安全が優先されるという新たな統治理念を打ち出したものだ。

そして、国家安全部や公安といった専門の機関だけでなく、人民動員型の安全政策や法律が次々と打ち出された。国家安全デーが設けられ、小学校で模擬スパイ狩りの授業が行われたことなどが、国際メディアで驚きをもって報じられた。

この総体国家安全観の重要なポイントは、「自身の安全保障と共同安全保障」を共に重視し、運命共同体を築き上げ、各方面が相互利益、共同安全という目標に向かって進むよう促さなければならない、と主張している点だ。これは総体国家安全観の最終目標が、国際安全保障枠組みの中国主導の再構築であることを意味する。

習近平の野望「中華民族の偉大なる復興」という中国の夢は、まさに国際安全保障の主導者の座を米国から奪うことで、一帯一路構想もグローバル安全保障イニシアチブも世界各地への中国警察派出所進出も、そこを目標にした動きだった。

だが、陳一新が寄稿で指摘しているように、中国は目下、デリスキング、デカップリング、一方的制裁のターゲットとなって国際社会で孤立する窮地に追い込まれている。世界の警察、世界のルールメーカー米国にとって代わるという野望は達成されそうになく、総体国家安全観は挫折しかかっているのだ。

そもそも反転覆を叫ぶということは、習近平自身が自らの権威が転覆されるのではないかという危機感がそれだけ強いということだ。習近平がそこまで危機感をいだく最大の理由は中国経済に展望が見えないことだろう。

中国経済に展望がなければ、米国を敵に回してまでデカップリングやデリスキングの呼びかけに抵抗する国もほとんどない。中国は孤立し、経済は低迷していく。経済悪化に人民の不満は高まり、内政の不安定化が加速する、という悪循環に陥り、習近平の危機感はさらに強まる。

こうして不安になった習近平が取ることのできる唯一の手段は、恐怖政治によるコントロールだ。だが、軍も国家安全部も公安も有能な人材はこの十年でぐんと減り、機能が落ちている。

理由は一言で言えば粛清のし過ぎだ。さらには、地方財政の悪化で、警官を含む公務員の給与、軍人の給与が落ちている。そのことで任務に支障が出るレベルにまでモチベーションが下がっている。

そういう時、中国共産党はたいてい「闘争」を呼び掛けてきた。人民同士を敵対させ相互に監視させ密告させ戦わせるやり方で、司法など政府の組織、メカニズムの機能不全を補った。いや機能不全を隠蔽するためにあえて混乱を生じさせるのだ。

闘争の範囲はネット空間にも

混乱は恐怖を産み、その恐怖によって支配を強化する、ということだ。典型例が文化大革命だが、昨年秋ごろから習近平は文化大革命のプロトタイプと言われた楓橋経験をやたら持ち上げて、全人代の政府活動報告にも「新時代の楓橋経験を堅持せよ」と盛り込んでいる。

【関連記事】

「AI習近平」への布石?中国「訴訟解決アプリ」の不気味、人民が相互監視し裁く暗黒の「楓橋経験」がデジタルで復活

今回の新五反闘争は「新時代の楓橋経験」と並んで、習近平の権威維持のための人民動員型のキャンペーン呼びかけと言えるかもしれない。しかもターゲットは外国人や外国人に友好的な中国人で、その闘争の範囲はインターネット空間やSNS上にも及ぶだろう。

5月は習近平の安全に対する危機感を増幅させる季節だ。20日には習近平が台湾独立分子とみなして憎む頼清徳が台湾総統として就任する。頼清徳が就任演説で、中国に対してどのようなメッセージを送るのか、その中身によっては習近平も無視できないかもしれない。

さらにロシアとウクライナの戦争の結末がそろそろ見えてくる。5月16日からのプーチン訪中時に、どのようなシグナルが打ち出されるかはまもなく判明するだろう。ロシア・ウクライナ戦争の終わり方は、国際安全保障枠組みの再構築の行方に大きな影響を与えることになる。

11月には米国の大統領選もある。仮にトランプ政権が復活すれば、米中関係は今よりも悪化するだろうか。そういう時に、習近平の恐怖政治の矛先が向けられるのは、中国で中国人と一緒に学んだり仕事をしたりして良好な関係を築いていると信じて疑わない日本人留学生や駐在員、あるいはその友達であるかもしれないことを頭の片隅にいれておいてほしい。

福島 香織(ふくしま・かおり):ジャーナリスト

大阪大学文学部卒業後産経新聞に入社。上海・復旦大学で語学留学を経て2001年に香港、2002~08年に北京で産経新聞特派員として取材活動に従事。2009年に産経新聞を退社後フリーに。おもに中国の政治経済社会をテーマに取材。主な著書に『なぜ中国は台湾を併合できないのか』(PHP研究所、2023)、『習近平「独裁新時代」崩壊のカウントダウン』(かや書房、2023)など。

留学生や駐在員も危ない!中国が外国人狙い打ちの「大粛清」開始か、「新五反闘争」で米国など敵対勢力を徹底排除へ(1/7) | JBpress (ジェイビープレス) (ismedia.jp)

肥大した習近平のエゴ