クレオパトラはスパークリングワインを飲んでいた!

炭酸の歴史は有史以前からと言われていますが、かのクレオパトラはワインに真珠を溶かしてスパークリングワインを飲んでいたそうです!

当時から美容にいいと言われていたんですね。

真珠は炭酸カルシウムからできています。

炭酸カルシウムは塩基性でワインの酸の中に入れると溶けて二酸化炭素を放出します。

その二酸化炭素がワインに溶けてスパークリングワインになるのですね。

重曹とクエン酸を混ぜると二酸化炭素が発生して炭酸水になるのと同じ理屈です。

ただし二酸化炭素がワインや水にとける量は1気圧では物理的に決まっていますので、温度が重要になるのです。

圧力はあくまでも1気圧ですからね。

樽に入れて蓋をすると出てくる二酸化炭素で樽の中の圧力が上がりますので、密閉すると更に炭酸濃度は高まります。

まーそういう訳で、炭酸と人類の関わりの歴史はとて古いものになります。

美容や医療の歴史となると真っ先に思い浮かぶのが温泉です。

日本は火山がとても多く、火山性ガスの影響で温泉が結構多いです。

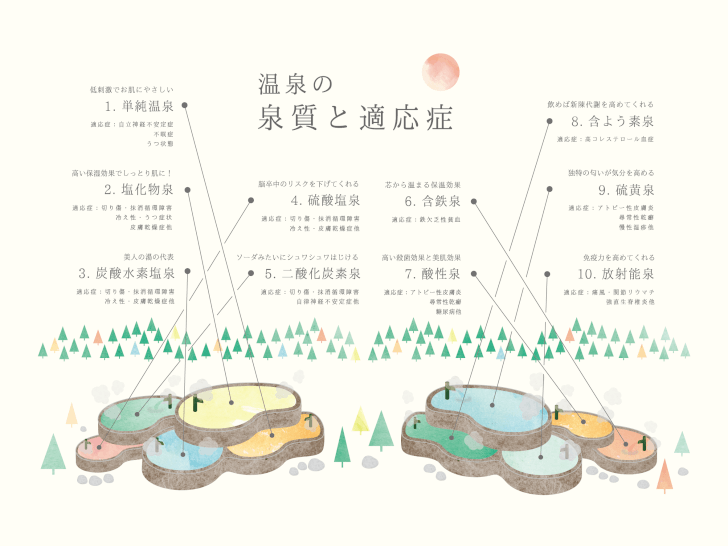

炭酸泉は最近では二酸化炭素泉という分類をされているそうです。

詳しく知りたい方は、温泉技師のヤマセミさんのサイトを見るといいでしょう。

私(石川氏)も炭酸立ち上げの時にお世話になったサイトです。

炭酸泉と間違えやすいのは炭酸水素塩泉で、この炭酸水素塩というのは重曹の事です。

泉質は酸ではなくアルカリです。

こちらのサイトに詳しく書かれています。

二酸化炭素泉(炭酸泉)は天然物が意外と少なく、単純にお湯に二酸化炭素が溶け込んでいるものなので、人工炭酸泉と効能は何も変わりません。

T2sysはこの人工炭酸泉に分類されます。

二酸化炭素泉(炭酸泉)は別名心臓の湯と言われており、35℃から38℃ぐらいの温度の炭酸泉にゆっくり浸かると、心臓に負担をかけずに二酸化炭素の効果で血流を促進させ血液循環が良くなります。

そのため療養泉として環境省でも認定されております。

環境省のサイトはこちら

そんなわけで、飲んでも皮膚につけても良い炭酸泉ですが、私(石川氏)が美容に着目した理由は、アルカリ除去の能力とそのpHです。

炭酸のpHは人間の皮膚や髪の毛とほぼ同じで弱酸性です。

必要以上に肌や髪を膨潤させる事なく、本来あるべき髪や肌の状態に素早くリセットしてくれる。

汗をかいたりしてアルカリに振られた肌は抵抗力が低下して、汗疹とか痒みの原因になりますもんね。

また薬液を素早く除去して本来あるべきpHに戻してくれる、、、、、、、

これが着目した一番の要素です。

汚れも落ちますが、皆さんほぼ毎日風呂やシャワーしていますでしょ?

ほぼ毎日シャンプーとかしていますでしょ?

そんなに汚れて汚い人なんかほぼいません。

だから汚れ落としとかこだわる必要なんか全くないのです。

むしろ洗いすぎると皮膚や髪は汚くなります、、、、、、、

コロナ禍で手洗いとかアルコール除菌とかかなりの頻度で行っていますが、洗えば洗うほど、除菌すればするほど手は汚くなるのです。

その原因は本来あるべき常在菌と言われる菌まで殺してしまうからです。

人間の髪や皮膚には常在菌と呼ばれる菌が無数に生息しています。

それらは有害な雑菌から髪や皮膚を守り、常に弱酸性に整えてくれるありがたい菌なのです。

そういう菌を除去や殺してしまったら、髪や皮膚は雑菌にダイレクトに晒されることになり、抵抗力が落ちると思わぬトラブルに巻き込まれます。

パーマやカラーなど施術を行うと一発で皮脂や常在菌を除去してしまい、無防備な肌や髪を晒すことになります。

そういう髪や肌を本来あるべき弱酸性にリセットするのが炭酸の役割だと考えました。

また人間の皮脂は容易にお湯で分解してしまいます。

お湯はpH7の中性ですから、長く浸かりすぎたり洗いすぎたりすると脂が溶け出してパサパサしますでしょ?

その皮脂の中に常在菌がいる訳ですから、汚れ落としに特化したものは本当はいらないのです。

だから炭酸なのです。

温泉の科学5-5-3

温泉の科学5-5-3 【1分で分かる】泉質と効果効能(適応症)一覧まとめ!療養泉は普通とは違う?

【1分で分かる】泉質と効果効能(適応症)一覧まとめ!療養泉は普通とは違う? 温泉の定義 [温泉の保護と利用]

温泉の定義 [温泉の保護と利用]