日本

私たちの祖国、日本。

一つの皇室、一つの民族によって、途絶えること無く

連綿と受け継がれて来た国として世界最古の国家である

と言えるでしょう。

実は曖昧な日本人のルーツ

伊邪那岐(イザナギ)・伊邪那美(イザナミ)の二柱の神は

別天津神(ことあまつがみ)たちに漂っていた大地を

完成させるよう命じられる。

別天津神たちは天沼矛(あめのぬぼこ)を二神に与えた。

伊邪那岐・伊邪那美は天浮橋(あめのうきはし)に立ち

天沼矛で渾沌とした大地をかき混ぜる。

古事記や日本書紀には、日本の成り立ちとして、降臨した

アマツカミに土着のクニツカミが国土を譲り渡したという

話が出ています。

紀元前660年以前のことが「神代(じんだい)」と言われて

いるように、日本の成り立ちは神話と混ざり合っていて

実はよくわかっていません。

その謎を解き明かす鍵が

世界最古の文明にあるようです。

世界最古の文明 「シュメール」

シュメール(現在のイラク・クウェート)南部を占める

バビロニアの南半分の地域

またはそこに興った最古で

ある都市文明初期のメソポタミア文明とされ、チグリス川と

ユーフラテス川の間に栄えた。

シュメールは、数多くの文明が興亡を繰り返してきた

メソポタミア地方の最南部に興った。

だが、いつ、どのような経路を通ってその地にやってきた

のか誰も知らない。

シュメール人は紀元前5000年頃にメソポタミアに住み

世界最古の文明と言われている。

そのシュメール人であるが、紀元前3000年頃、忽然と

いなくなった。

このシュメール人の存在は、わずか150年ほど前の

1850年代まで、全く知られていなかった。

メソポタミアの歴史に詳しい聖書も

古代ギリシア・ローマの文学も、シュメール人については一言も触れていない。

シュメールという名称そのものが、数千年の長き

にわたって、人類の記憶から消え去っていた

のである。

現在でも、シュメール文明の興亡は、人類史上最大の謎のひとつとされ、歴史学はそれを

「シュメール人問題」と呼び、解き明かせぬ歴史上

の難問のシンボルとして扱っている。

日本において、シュメール文明についての研究は

戦前早くから進められてきた。

「スメル学会」や「バビロニア学会」が組織され、何冊もの

研究報告が出版されていたのである。

だが、そんな研究報告の多くがあまりにも驚異的な内容

を含んでいたので、戦後の“実証主義”の歴史学の

なかで、ほとんど故意に抹殺されてしまった。

そこに共通する論点が、だれもが予想もしないような

「日本人シュメール起源説」だったからである。

日本人シュメール起源説

しかし、それが荒唐無稽でもない証拠がいくつかある。

例えば、下関の彦島に、シュメール語の碑文がある。

まず最初に山口県下関市の西端、関門海峡を目の前に

する彦島から、奇妙な模様=「ペトログラフ」を刻んだ

石が次々に発見された。

解読を進めるにつれ、驚愕の事実がわかってきた。

なんと、それは、シュメールの古代文字だったのである。

この遺跡の岩から、合計三十個のペトログラフが検出され

それらの文字は、セム語系(シュメール、バビロニア文字)

と北方ツングスのエニセイ文字系のものが入り混じった

ものである事が指摘された。

「日の神や大地の女神、大気の神、天なる父神などに

豊穣をもたらす雨を、男女神にかけて

日の王(日子王=古代彦島の王)が祈り奉った」と解釈できる。

シュメール神話の神々

シュメールの神々としては

「天神アヌ」「太陽神ウトゥ」「月神ナンナ」「金星イナンナ」

「大気の神エンリル」「大地と水の神エンキ」など

「天空神」を中心に数百の神々がおりました。

歴史から忘れ去られていたシュメール語の碑文が

なぜ日本に残されているのでしょうか。

さらにこの他にも、様々なものが日本とシュメールを繋いで

います。

日本とシュメールの繋がり

「シュメール」という呼び名はアッカド語で、シュメール人

自身は自分たちの国を「キエンギ」と呼んでいたそうである。

「キエンギ」というのは、「葦(あし)の主の地」という意味

となる。

一方、日本では古来より

「豊葦原中国(とよつあしはらのなかつくに)」と称しており

豊かな葦の原の国という意味であり

何と、シュメール語表記の「キエンギ」の意味と日本の古来の

国名は意味が同じになっている。

なんと、国を指す言葉が一致しています。

漢字の成り立ちも・・・

シュメールの楔形文字は、世界で初めて使われた文明の

文字です。

画像は文字の発達経過を示した表で、人類が使っている

文字の源流がここにあります。

楔形文字は感じと同じような特性を持っています。

【1】シュメールの楔形文字は、漢字の形成とほぼ同じ

過程を経て成立した

【2】シュメール文字は現代日本語の漢字仮名まじりと

同じ構造をもつ

【3】シュメール文字は子音のみならず母音をも記す

(シュメール周辺のセム系言語の文字は、子音のみを

表記する)

【4】シュメール語は膠着語である

※ 日本人は漢字仮名まじり文章で生活しており

日本語の文法は膠着語(にかわで接着する

の意で、テニヲハの接着語によっていかようにも

単語がぺったりとくっつくさまを示す)系統に属する。 更に日本語は、母音が非常に強調される特色を

持っている。

はたして、古代シュメール人が日本にやってきて

いたのでしょうか。

それとも日本人の祖先がシュメール文化を造った

のでしょうか。

その答えはまだ解明されていないミステリーの中に

隠されているのかもしれません。

天皇家の古語は、すべてシュメール語で解釈できます。

日本の古語で、天皇や皇族を

「スメ(皇)」や「スメラ(天皇)」と言い、それは古代バビロニア

の「Sumer(スメル)」と似ているだけでなく、「シュメール」とも

発音されていました。

さらに、「スメ」は、「神」という意味で、天皇=神ということに

なり、スメル国というのは漢字で書くと「皇国」となり

「神の国」という意味になるのです。

ちなみに、「スメラギ」は、「スメル(Sumer)」の複数形です。

「ミコト(尊、命)」や「ミカド(天皇)」は、「Migut(ミグト)」が

訛って、変化したもので、「天降る開拓者」を表し

それはすなわち「神」を意味しています。

これらのことから

古代の日本に天皇をいただいて、天降った民族は

シュメールの王族とその民だと考えられているのです。

エジプト

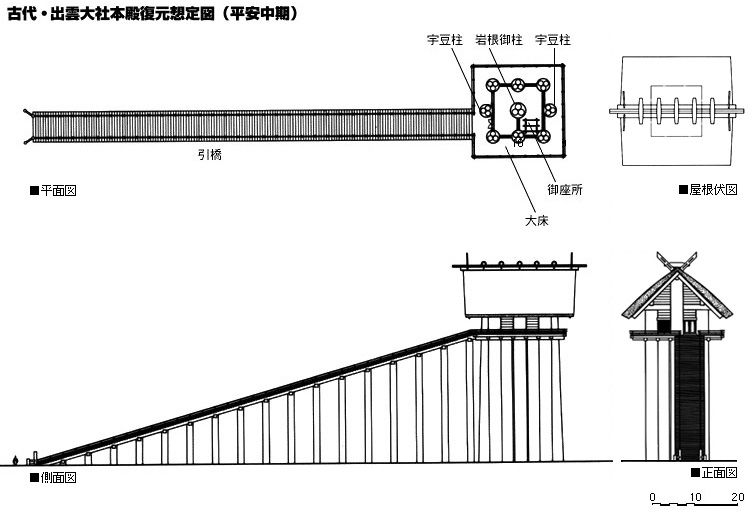

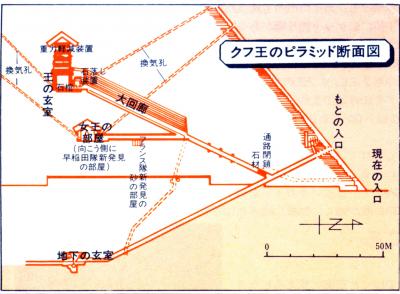

出雲大社とピラミッドの余りに奇妙な共通点。

実は、大ピラミッドの王の間と大回廊の構造は

古代の出雲大社の神殿の大きさや高さ、それに至る回廊と

古代出雲大社の本殿の高さと

大ピラミッドの玄室及び重力拡散の間の高さが同じである!

という事実。

玄室へ続く大回廊の長さと角度が、出雲大社の本殿へ続く

長い階段と同じなのである