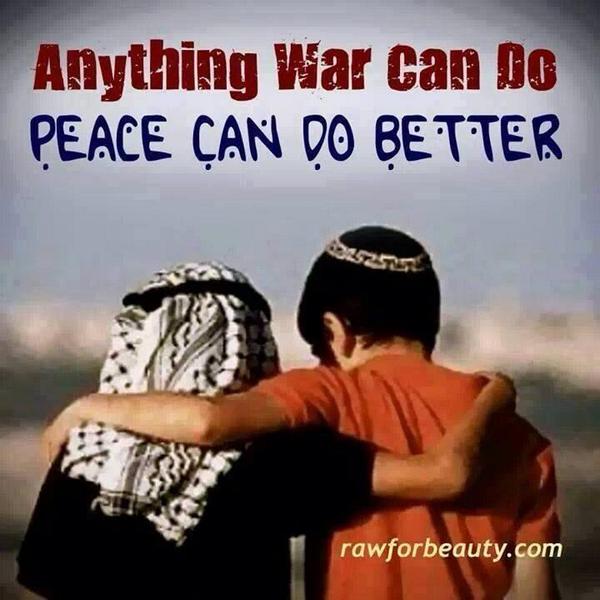

パレスチナに平和を! 肩を組み合うパレスチナとイスラエルの子供たち。

こどもはいつの時代にも希望の光です。

こういう姿見せてくれる世界を大人が汚してます・・・

なぜいつも敵対するのか・・・

「国際アンデルセン賞」を受賞!された上橋菜穂子さんが示されるような

世界が構築されたらと

人々が集団で群れとして動くなかで何が起きるのか。

世界があり、社会があり、多様な文化、価値観、立場があって、

その中で人々の葛藤や衝突や、共存の喜びを描こうとしました。

それが評価されたのは、震えるほどうれしいです」と喜びを語っていました。

作家賞を日本人が受賞したのは、1994年のまど・みちおさん以来 2人目

以前NHKで『精霊の守り人』 などが放映されてましたのでご存知の方も

いらしてるかもしれません。

『精霊の守り人』『獣の奏者』の作家・上橋菜穂子さんに聞く

創作の源泉 国際アンデルセン賞受賞の舞台で

アボリジニとの出会いが大きな影響受けられてて研究がご専門ですが

作品にアボリジニのことを作 品には絶対に出しません。

こう語られてます。

先住民の研究をしている方ならおわかりなると思うのですが、

彼らの文化は彼らの財産なんです。

個人の著作権ではなくて、ある人々 が共有する文化に対する権利、

というような意識もあるのです。日本ではコピーライツ、

著作権は個人のものという感覚ですが、本来、その文化自体が財産なの で、

誰が使用してよいかは、センシティブにならざるを得ません。

アボリジニの場合も、彼ら自身の文化は彼らのもので、経済的にも大事なも の。

外から来た人間がそれを使ってお金を稼ぐことは、絶対にやっては

ならないことで、そういうことは、すごく気にしました。

例えば、アボリジニでは、「ド リーミング」という生命の起源や天地創造

を語る行為がありますが、「ドリーミング」は語ってよい人がいる。

その人にそのドリーミングを語る権利があるかな いかは、とても大事なこと

なんです。

物語ること、生きること/講談社

¥1,080

Amazon.co.jp

この本でも語られてます。

どちらか一方の側から見ただけでは、見えない景色があるのです。

境界線の上に立つ人は、それを見ているのだと思います。

だからとても孤独だし、人から理解してもらえないこともあると思います。

結論めいたことを言うこともできずに、それでもじっと考えつづけ、

沈黙しているかもしれない。

私は、そういう人に惹かれるし、そういう人の見ているまなざしが

見ているものを、自分も見てみたいと思うのです。

NHKのインタビューでは

正義とか悪とか決められない、やはり多様な生き方価値観を認める大切さ話されてました。

「立場により異なる正義」とか「言葉では説明しきれない日常生活の中

で直面する割り切れなさ」のようなものを訴えってます。

どの人も一生懸命生きてると。

難しい問題突きつけられたようでもありますが、ズシーンとききました。

宗教や思想による争いなどほんと無意味で無益です。

こどもたちが示してるように相手を認めることまず大人たちが示さないと

この世界は滅びます・・・・