広隆寺-聖徳太子ゆかり 京都最古の寺院

廣隆寺

(こうりゅうじ) 宗派は真言宗系単立 山号は蜂岡山

蜂岡寺(はちおかでら).秦公寺(はたのきみでら).太秦寺などの別称があり 地名を冠して太秦広隆寺とも呼ばれています 帰化人系氏族/秦氏の氏寺であり 平安京遷都以前から存在した京都最古の寺院です

国宝の弥勒菩薩半跏像を蔵することで知られ 聖徳太子信仰の寺でも有名 毎年10月12日に行われる牛祭は京都三大奇祭として知られますが 近年は不定期開催となっています

広隆寺には“宝冠弥勒”“宝髻(ほうけい)弥勒”と通称する2体の弥勒菩薩半跏像があり ともに国宝に指定されています 宝冠弥勒像は日本古代の仏像としては他に例のないアカマツ材で 作風には朝鮮半島の新羅風が強く表れています 一方の宝髻弥勒像は飛鳥時代の木彫像で一般に使われるクスノキ材です

『書紀』に推古天皇11年(603年) 秦河勝が聖徳太子から仏像を賜ったことが記されています

広隆寺

は東映太秦映画村で有名な太秦に所在しますが 創建当初からこの地にあったものかどうかは未詳で 7世紀前半に今の京都市北区平野神社付近に創建され 平安遷都前後に現在地に移転したという説が有力です

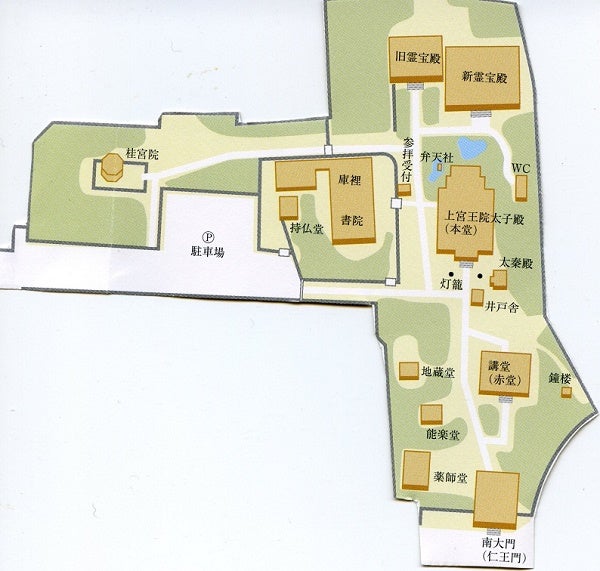

創建当初は弥勒菩薩を本尊としていましたが 平安遷都前後からは薬師如来を本尊とする寺院となり 薬師信仰とともに聖徳太子信仰を中心とする寺院となりました 現在の広隆寺本堂に当たる上宮王院の本尊は聖徳太子像です 『上宮聖徳法王帝説』は蜂岡寺(広隆寺)を「太子建立七大寺」の一として挙げています

『日本書紀』等に広隆寺草創に関わる記述があり 秦氏の氏寺であることは確かですが 弘仁9年(818年)の大火で古記録を失った事もあり 初期の歴史は必ずしも明確ではありません

太秦の牛祭は京の三大奇祭の一つに挙げられています 明治以前は旧暦9月12日の夜半 広隆寺の境内社であった大酒神社の祭りとして執り行われていました 明治に入り暫く中断していましたが 広隆寺の祭りとして復興してからは新暦10月12日に行われるようになりました

仮面を着けた“摩吒羅(またら/まだら)神(摩多羅神)”が牛に乗り 四天王と呼ばれる赤鬼.青鬼が松明を持ち それに従って四周を巡行し 薬師堂前で祭文を独特の調子で読みあげて参拝者がこれに悪口雑言を浴びせるという内容 祭文を読み終わると摩吒羅神と四天王は堂内に駆け込みます

大酒神社社伝によれば 平安時代比叡山の恵信僧都(源信)が極楽浄土の阿弥陀如来を拝する願いを持っていたところ 広隆寺絵堂(講堂)のご本尊を拝めばよいと夢のお告げを受け 恵心は大いに喜んで三尊像を手彫りして念仏会を修ました そして常行念佛堂を建立し念仏守護の神/摩吒羅神を勧請して祈祷したのが始まりとされています 嘗ては毎年10月12日に行われていましたが 現在は牛の調達が困難のため不定期開催となっています