斎場御嶽へ

オモーニングブレッドのメインはフレンチトーストをチョイスしました。

ホイップクリームとマンゴーソースが掛かっているのかと思いきや、ごろごろとマンゴーも乗っています。

フレンチトーストは中までしみっしみで、ふわっふわで柔らかいのに、耳はかりかりさくさく!

美味しいが過ぎます。

世界一美味しいアイスバーに続いて、世界一美味しいマカロンを食べて、世界一美味しいフレンチトーストを食べたから元気いっぱいです。

今日もいいことがありそうにゃって井上トロも言ってたから、斎場御嶽に行きました。

その前にこちら!

がんじゅう駅・南城さんで斎場御嶽の事を少し学びたいと思います。

工藤が知っているのは、

・斎場御嶽は聖地

・御嶽だけれど観光地

・6つのイビを見学出来る

後は注意事項とかの

・ヒールで来ない

・肌を露出した服装で来ない

・神域に背を向けて記念撮影しない

・飲食しない

・御嶽内のものを持ち帰らない

ってことくらいでしたので、南城市観光協会さんのあるがんじゅう駅・南城さんにお邪魔しました。

斎場御嶽内はこんな感じらしいです。

35分のVTRを見せて頂きました。

[イビ]って漢字で[威部]って書くんですね!

VTRの中では[イベ]と呼ばれていました。

いや、そこじゃあありませんね。

斎場御嶽は琉球開闢伝説にもあらわれる、琉球王国最高の聖地で、琉球王国の創世神アマミキヨが国始めに創った七御嶽のひとつです。

斎場は最高位って意味なんですって。

斎場御嶽は琉球王府が直接管理していて、国家的な祭事をしたり、1番大きな行事である聞得大君(きこえおおきみ、きこえのおおきみ、きこえおおぎみ、チフィウフジン、チフィヂィン)の即位式であるお新下り(オアラウリ、オララオリ)が執り行われる場所でした。

国王と聞得王君は、久高島と斎場御嶽を中心に東方(あがりかた)の聖地巡拝する習わしもあったそうです。

こちらは御水撫で(ウビィナディ)の儀式、左側の女性(聞得王君)は神霊を授かり神と同格になります。

聞得王君は最高位の神女と云う意味で、国王と王国を霊的に守護しました。(聞得王君の役職が出来る前の最高位はサスカサとオーレー)

15代(18代?)にわたって琉球王府の神事を担ったそうです。

正式名称は聞得大君加那志(チフィウフジンガナシ)。

国王のオナリ(姉妹)神である姉妹などから選ばれました。

琉球神道では兄弟(エケリ)のいる女性は皆オナリ神です。

(琉球処分での王国消滅までの15代まで説、戦後廃止になったので1944年に就任した18代まで説があるみたいですが、2〜3年くらい前に、20代目聞得王君のご息女の尚満喜さんが21代目聞得王君に就任なさいました)

まだまだ斎場御嶽を理解したとは言い難いのですが、どこかで切り上げないと閉館するまで資料を読む人なので、がんじゅう駅から緑の館・セーファへ5分程歩いて移動します。

これより聖地ですって書いてあるし、ちょっと緊張していましたが、

記念撮影にと撮って頂けました。

まだなんですね。ここはまだ。神域を背にしてないから良いみたい。

霊感的なものが全くないので、間違った事をしない様にと必要以上に身構えていました。

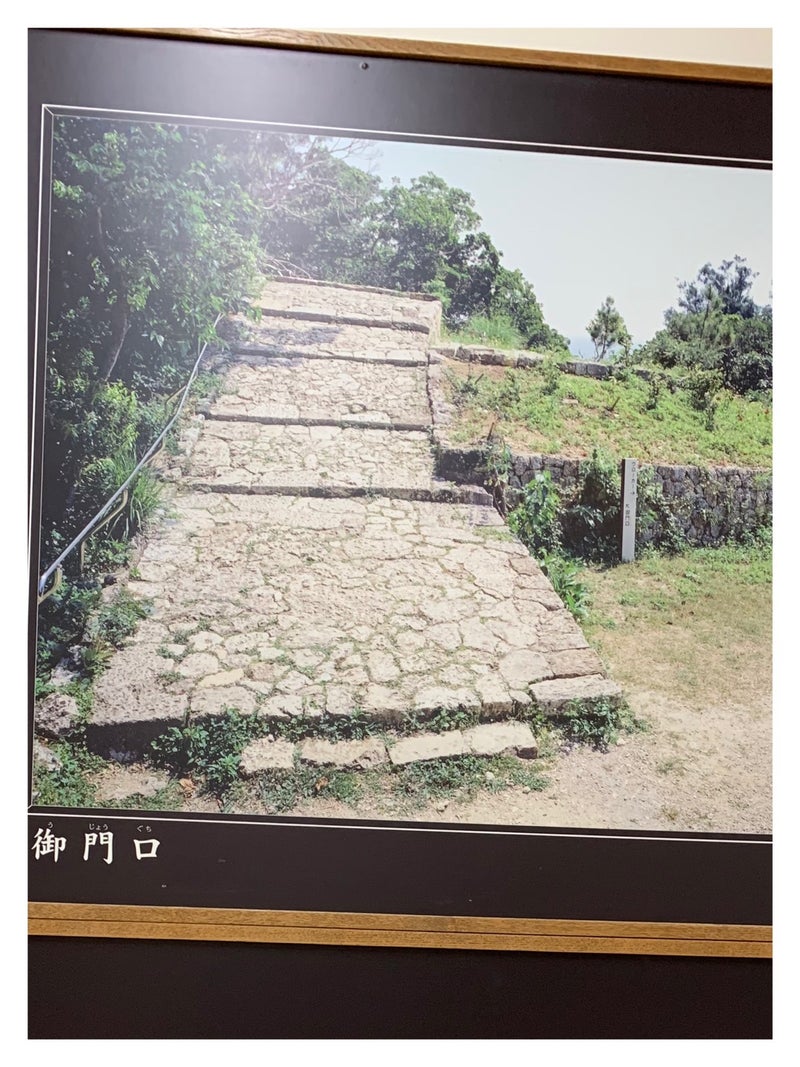

斎場御嶽へ入る参道の入口、御門口(ウジョウグチ)です。

ここから先は王府関係者しか入れなかったそうです。

また男子禁制であった為、国王でも着物の襟合わせを女性のように改めてから入ったんですって。

御嶽の中にある6つのイビを示す6つの香炉が右側に置かれていて、中に入れない一般の方々はここから拝んだそうです。

、、、香炉、6つあります???3つか4つに見えます、、え⁈ん?よくわかりません、、、。

がんじゅう駅・南城さんで見たパネルでは御門口はこんな感じでした。

香炉がない、、、様に見えるのですが。

御門口の手前にある久高島遥拝所からは久高島が望めます。

久高島は、アマミキヨが天から降りて最初に創った五穀発祥の地とされていて、神の島と呼ばれています。

国の祭事の時には、久高島から聖なる白砂を運んで来て、御嶽に敷き詰めました。

御門口からの参道は上り坂。

ボランティアの方達でしょうか、頑張ってと声を掛けて下さいました。

暫く歩くと、左手に大庫理(ウフグーイ)と云うイビがありました。

大庫理は、首里城にも同じお名前のお部屋がある拝所のひとつで、大広間や一番座と云う意味があるそうです。

更に進むと突き当たり、左右どちらにも行かれますが、ボランティアの方が先ずは左と教えて下さいました。

左に曲がると寄満(ユインチ)と云うイビが見えました。

寄満は厨房と云う意味だそうですが、豊穣の満ち満ちた所と解釈されているんですって。

その先に、圧巻の大きな三角岩があります。

もの凄く大きな岩で出来た三角形の空間の突き当たりに三庫理(サングーイ)、その右手にチョウノハナがありますが、三角形の所は現在は立入禁止になっていました。

少し前までは三角形は通れて、三庫理の左手から久高島が見えるらしいです。

こちらでも、何人かのボランティアの方々から、写真を撮って下さると声を掛けて頂きましたが、断り続けてしまいました。

そもそも神域を背にしちゃいけない、写真撮影は控えなきゃいけないって、工藤は何処で見たんでしたっけ?

思い違いな気がしてきました。

めっちゃ失礼な工藤。

御嶽に対する礼儀も必要だけれど、親切な人達に対する礼儀も必要だなと学びました。