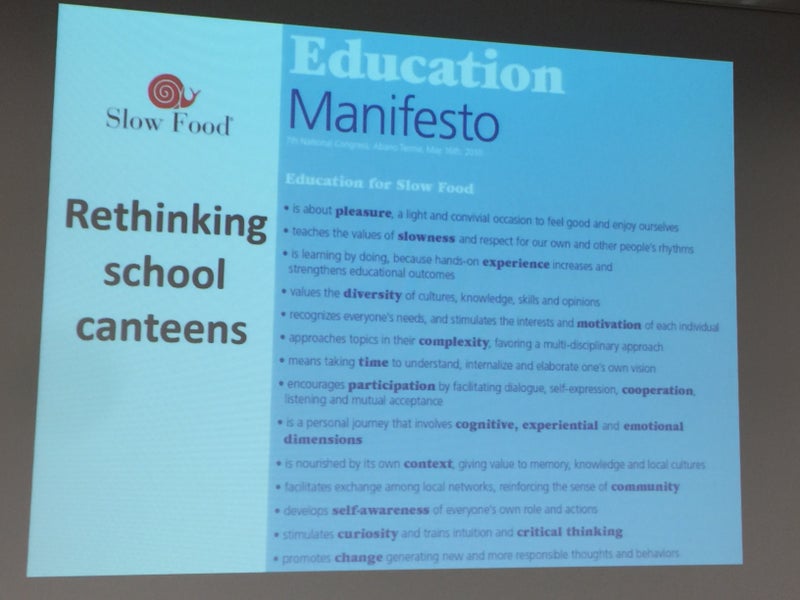

I was honored to be a part of “Rethinking School Canteen” forum at #terramadre2016 along with speakers from different parts of the world. Inspired so much from everyone of the speakers and now determined to do what I can to make a positive shift in school lunch. Loving the idea of making school lunch an academic subject. Yes, children should get credit for eating good, clean, and fair food.

スローフード・インターナショナルが2年に一度開催する食の祭典「テッラマードレ」から持ち帰った出会いと刺激を消化しきれないまま毎日を過ごしています。

今日は、学校給食の話。

今回、米国、デンマーク、チェコ、イタリア、アフリカ全土で給食改革に取り組むスピーカーたちと共に、日本からの登壇者として <Rethinking School Canteen / 学校「給食」を考える> に参加してきました。

デンマークからの登壇者の話が、まず先進的すぎて、衝撃でした。

「コペンハーゲンでは、15年前に “市内の公的なケータリングの90%以上をオーガニックにする” と決めました。現在、学校給食のオーガニック率は88%。9割の目標は、来年度中に実現できます」

「都市化が進む中で、農家の救済が必須なのはどの国でも同じですが、コペンハーゲン市では “Trade, not aid / 支援ではなく、公正な取引を” を合い言葉に、給食の加工食品を減らし、旬の野菜をより多く取り入れることで農家を支援しています」

「単一作物栽培は、国家の生物多様性にも打撃を与えるため、多様な作物を育てている農家から優先的に購入すると発表し、実際そのようにしてきたところ、この15年間で農家の育てる作物がどんどん多品目・オーガニックに変わってきています」

「加工品を減らすことができるよう、夏期休業の時間などを利用して、旬の野菜をたくさん調理し、保存食にするなどの工夫をしています」

「子どもへの食育としては、子どもたち6人がチームとなり、丸一日かけて全校生徒の給食の一部を調理することを1週間体験する、という学びの体制を整えました。そのための先生ができる専属シェフを雇っています」

ほえー。うらやましすぎる!

(でも逆に、決めればできちゃうんだね、15年で。とも思いました)

ブラジルでも、数年前に「学校給食は少なくても食材の30%を地域の有機農家から仕入れること」という条例ができたことで、農家が変わりつつあるという発言もありました。

チェコからの登壇者は、スローフードシェフ(※これについても後日詳細レポートしたい)たちと共に学校給食に働きかけることを続けて、3年目の方でした。

「この3年間で、23校で働く給食調理員と管理栄養士92人が、スローフードシェフによる研修を受けました。そのうち4校では、スローフードシェフが学校給食を丸2日間、全校生徒に向けて調理&提供しました。その4校に通う1800人の6年生〜中学3年生は、実際にそのシェフたちと共に料理をするクラスを体験しました。

多国籍・異文化の子どもがいる学校では、文化に配慮した調理も行うし、ベジタリアン食も美味しいという実感を得られるメニュー開発もします。授業を行ったあとの感想としては、子どもたちからは “地域で採れる旬のものがいちばん美味しいし、大事だとわかった”などの声、親たちからは “給食の時間にこんなに深い学びが得られるなんて” という声が多かったです」

イタリア・フィレンツェで病院食と学校給食のオーガニック化に取り組むSIAFという団体の方も、面白かった。

「学校給食をオーガニックに変えると、子どもの舌が変わってきます。お母さん、今日は塩が強いね、などの会話も家庭ではじまります。有機野菜をどこで買えばいいかわからない親も多いので、学校で提供する食事のレシピを家庭にも配布し、そのレシピを支えるオーガニック野菜を販売するトラックを学校に寄せたりもします。

家庭の食卓が崩れはじめている今、学校給食こそが、食の伝統と、地域の生物多様性を守る切り口なのです」

イタリア・トリノ市の学校給食担当者の言葉も印象的でした。

「子どもは生まれてくる家庭を選べません。1920年代、貧富の差によって食べられる子どもとそうでない子がいるのはおかしい、と学校給食がはじまりました。現在は、カロリーベースでいえば、飢える心配はない社会。でも、お金があっても野菜を買って調理するのではなく、加工品を購入してレンジでチンして済ませる家庭が増えています。子どもの弧食の問題もあります。

みんなで美味しい食卓を囲む体験をすべての子どもたちに。その意味で、学校給食は本当に大切です」

トリノでも、ニューヨークでも、給食の食材の一部をオーガニックに切り替え、その食材を提供する農家に子どもたちをクラスごとまるまる連れて行く授業を行うなど、理科や社会の学びと、給食の時間をうまく融合する学校が多い印象を受けました。

日本代表の私からは、何をどう発表するか、迷いに迷いました。私は給食の専門家ではない。ひとりの保護者として、一般的な学校給食を批判しようと思えばキリがない。でも、日本の給食がどれだけ酷いかを世界の人たちに伝えても、世界はいいほうに変わらない。であれば、参考にしてもらえるかもしれないポジティブな例を紹介しようと決めました。

「使っているのは慣行農業の野菜だし、ご飯食に牛乳とか組み合わせがメチャクチャこともあるけれど、それでも(米国やヨーロッパに比べたら)日本の給食は栄養バランスが取れている。子どもたちが自分たちで配膳し、片付けをするのも日本全国どこの学校でも一般化している。相対的に、悪くはない」とした上で、それでも「もっともっと高みを目指している」例を5つ、紹介してきました。

・福岡ではじまった、子どもが自分でつくる「弁当の日」

・西東京の「境南小学校」のオーガニック革命

・(私立だけど)生徒が毎日自分たちの給食を調理する「自由学園」

・(給食じゃないけど)2年目にして保護者と先生を変えつつある多摩市立愛和小学校でのエディブル・スクールヤードの取り組み

・(保育園だけど)園内外の大人たちの力でパーマカルチャー菜園をつくった「ごかんたいそう保育園」

日本のお弁当文化に心酔している方も多く、シェフでもない一般的な日本人が作るキャラ弁の写真には拍手さえ沸きました。36年間かけて、有機農家に雇用を生みながら給食を変えた海老原さんの話にはため息が聞こえました。90年も前から、食卓を真ん中に学びをつくってきた自由学園の例には、うなり声(笑)さえ聞こえました。「公立小学校を変えるのが難しかったら、まずは保育園・幼稚園から変えていく中で地域のリーダーを育てよう」という提案にも、拍手が起こりました。

全体的に、日本の食文化への憧れというか、圧倒的肯定感を持つ人が多い印象。この感じ、これからも大事にしていたいですね。

さて、スローフード協会には、数年前に「Dream Canteens/夢の学校給食」というプロジェクトが立ち上がっています。給食改革のために、どうやって保護者・教師・学校運営者・給食調理員・自治体・地域のシェフ・農家が一丸となったチームをつくるか。どうやって、加工品・冷凍食品を使うことをやめ、地元で採れる旬の野菜を使った美味しい食事を予算内で作るか(もしくは、どうやって、行政の給食予算をアップするか)。給食を通じて農家を支援したり、食糧廃棄を減らしたり、生物多様性を守ったりしていく方法は。学校でしかまともな食事を食べることができない家庭も少なくない中で、子どもや親への食育をどうするか。

そんな、大きな挑戦に取り組む地域のリーダーが増えつつあることを感じとったスローフード協会イタリア支部副代表が、フォーラム終了時のコメントで言いました。

「Dream Canteenに取り組むリーダーたちのネットワーク化をしましょう。各国の取り組み、これからもシェアしあえるオンライン・オフラインのネットワークを作り、互いに知恵と経験を共有していきましょう!」

満場一致、拍手で決定。

当然、登壇していた流れ上、私もそのネットワークの日本窓口になることに…。

えっ。

とか言ってる場合じゃなくて、こりゃもう、やるしかないね。笑

日本にだって、素晴らしい給食改革の事例がすでにたくさんある。やろうと思ったらもっともっと高みを目指せる。なにより「給食の時間を、正式な学校教科に」という発想にワクワクする。

アリス・ウォータースも言ってました。

「身体を動かすことは学校の仕事じゃなかった時代に、ケネディ大統領の英断で、体育が教科になったように、いま、食を教科にしなくちゃいけない。体育が教科になったことで、校庭にトラックができ、新しい教師の雇用が生まれた。子どもたちも、身体を動かすことで単位をもらえるようになった。それと同じ改革が、いま、食にも必要なんです。

安心で美味しい給食を食べることで、子どもたちに単位をあげましょう。それが、農家を支える道だから。それが、子どもに “おいしく、きれいで、正しい” 価値観を伝える道だから。給食を学校の教科に。オバマが大統領である間に、ぜひ実現させたいことね」

はー、だよね、だよね。むくむくやる気が出てきました。世界中に仲間がいると思うと、ちょっとの壁くらいなんでもなくなるから不思議。給食の時間にできること、多すぎです!

・・・なんて思っていたら、フォーラム後、キルギスタンの方が「今度、JICAの協力で、キルギスタンの学校給食を改革することになっている。ぜひ、あなたの知見を担当者にインプットする打ち合わせを持ちたい」とか、

ラトビアでテレビに出るようなスターシェフが「来年また日本に行くんだ。自由学園と、君が携わったパーマカルチャー保育園にぜひ行きたいから案内してもらえないか」とか、

メキシコのパーマカルチャー母ちゃん(笑)が興奮気味に駆け寄ってきて「私も、あなたの意見にまるまる賛成よ!まさにいま、まずは保育園・幼稚園から改革しようと動き始めたところだったの」とか。

なんかもう、いただける出会いの波のポジティブなエネルギーにキリがなかったです。世界はきっと、変わっていく!!

というわけで、さっそく日本の給食改革のための作戦会議第1弾を、10/14(金)に、なんとあの<自由学園>にて行うことにしました。詳細は エディブル・スクールヤード・ジャパンのページより、週明けに発表します。仲間になってくださる方、ぜひ!参加してくださいね。