いつもくのじゅんのブログを読んで頂きありがとうございます(*^▽^*)

2011年3月の福島第一原子力発電所事故から7年以上が経過し、その事故で、大量の放射性物質が大気中や海洋中に放出され、今現在もの汚染水の漏出、処理しきれない汚染物質をどのように廃棄するのかなど問題は山積みです。しかしながら時の流れとともに(まあ国の偽装だらけの報道の影響もありますが…)何となく皆さん事の重大さを忘れかけていませんか?日本人特有の平和ボケというものでしょうか?

福島第一原発事故由来の放射性物質といっても、ヨウ素131、セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90、プルトニウム239、最近ニュースになっているトリチウムなど様々な種類があり、それ以外にも古くから自然界に存在しているカリウム40などもあります。それぞれ特徴も違いますが、今回は一般の方にはあまり知られていない『セシウムとカリウムの関係』について書きたいと思います。

放射性物質として問題となっているセシウム134やセシウム137は、セシウムの代表的な放射性同位体であり、β(ベータ)線を出してバリウムとなり、これが更にγ(ガンマ)線を出して崩壊します。

セシウム134の物理的半減期は約2.1年、さらに実効半減期は約64日、セシウム137の物理学的半減期は約30.1年、さらに実効半減期は約70日と言われています。そして汚染された食物を食べたり呼吸によって人体に入ったセシウムは、特に筋肉に蓄積しやすく、その他全身の臓器にも蓄積して内部被曝を起こします。

※実効半減期とは、人の体内に取り込まれた放射性物質の量が、生物学的排泄作用(生物学的半減期)および放射性物質の物理的壊変(物理学的半減期)の両者によって半分になるまでの期間のこと。

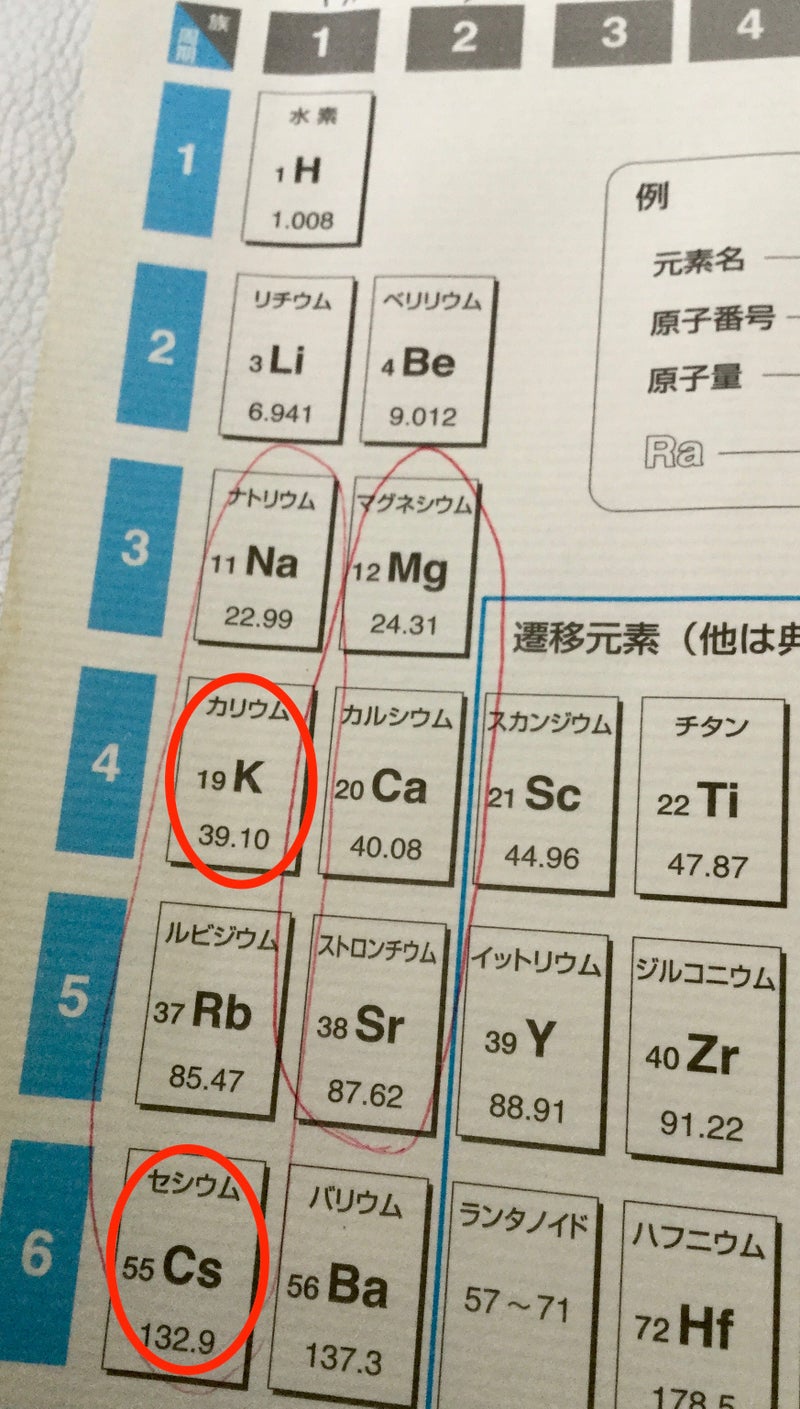

セシウムとカリウムとの関係は、一般の方にはあまり知られていませんが、両者はどちらも周期表の1族元素で似た者同士なのです。

セシウムの化学的な性質は、動植物の細胞の中の液(細胞内液)に多く含まれているカリウムと非常によく似ています。従ってセシウムを人間が摂取した場合に はカリウムと同じように体内で動き、分布することになります。過去に大気中核実験などにより環境中に放出されたセシウム137が現在でも存在しているので、飲料水や農畜産物などを通して人間が摂取し、それらから放出される放射線により全世界の人々がわずかな量ですが被爆しています。それに加えて日本では、福島原発事故により大量にセシウム(セシウム134とセシウム137の両方)が放出されました。これらは長半減期であるため、環境中(つまりは人体内中ということも言える)で長い間放射線を放出し続けてしまうという厄介なものです。そして今もなお汚染水の漏出などの問題により、状況は決して安定しているものではなく、深刻化しているものと思われます。このように環境中への放出があると長期間にわたって移動(土壌だけでなく食品や体内も)しながら残存するセシウムですから、原子力施設等では監視すべき危険な元素として位置づけられています。

身近なもので特に注意が必要なのは、植物(野菜など)のセシウム汚染です。本来セシウムを積極的に取り込む植物はありませんが、しかしながら前にも述べたようにカリウムとセシウムは同じ一族の「同属元素」ですから、カリウムと誤ってセシウムが吸収されてしまうことが問題視されています。特に吸収量が多いことが知られるものにアカザ科・ヒユ科、イネ科やキノコ類があります。今までに放射線基準値を超えて出荷制限がかかった野菜類にもキノコ、ホウレン草(アカザ科)が多くみられるのはそのためです。

セシウムを高蓄積する植物のもう一つの特徴は成長が速いことです。タケノコやアシタバが2012年に入っても基準値(※1kgあたり100ベクレル)を超える事例があったのは、多くのカリウムを必要とするためにセシウムを誤って取り込んでしまうのが原因です。またホウレン草やアシタバが、もともとカリウム量が多い葉野菜であることもセシウム量が多くなってしまうことに関係するでしょう。土壌中にカリウムを多く施肥するとセシウムの吸収量が下がることがチェルノブイリ事故後の研究で知られています。このことは農家の方たちはよく勉強されていて、実際にセシウム汚染から野菜を守るために、カリウムを多く施肥して野菜を育てているそうです!

また金属がイオン化しやすい酸性土壌ではセシウムの吸収量が上がることも知られています。ここから、お茶にセシウムが混入しやすい理由も理解できます。お茶はツバキ科ですが、茶葉にはカリウムが多く含まれており酸性土壌を好みます。またお茶の栽培においては、土壌からセシウムの溶出を促す効果のあるアンモニウム塩(アンモニウムイオンがセシウムイオンを追い出すため、より多くのセシウムが作物に吸収されてしまう)を肥料として多く施します。静岡県や神奈川県などの遠隔地において,福島原発事故後の春に出た新芽を乾燥させて作った一番茶が基準値(※当時は今の基準値の5倍の1kgあたり500ベクレル)を超えたのはそのためだそうです。

また家畜の糞尿などを堆肥にする場合にも、発酵していない若い堆肥を使用すると、土壌からセシウムが溶け出してしまうことが分かっているので、家畜の糞尿はしっかりと発酵させてから用いることが大切です(あくまで汚染されていない飼料で育てた家畜ということが大前提です)。

※2012年4月1日より施行された食品に含まれる放射性セシウムの新しい基準は、食品からの被ばくを最大でも1ミリシーベルトに抑えることを前提に作られました。野菜・米などの一般食品は1kgあたり100ベクレル(それまでは500ベクレル)、乳児用食品・牛乳などは1kgあたり50ベクレル、飲料水においては1kgあたり10ベクレルという新たな基準値が設定されました。ベクレル(bq)というのは「すでにそこに蓄積・沈着している放射能の量」を表す単位です!しかしながら厳しくなったこの値が安全なものかというと、そうではなく、海外の基準からしたら相当ルーズなものであるということは調べればすぐに分かることです。

話を元に戻しますが、カリウムと誤ってセシウムを取り込んでしまう仕組みは、植物だけでなく動物にも共通しています。人体へのセシウム取り込みも、カリウムを基準に考えることができます。すなわち、カリウムが豊富な食事と一緒に摂れば、植物同様にセシウムの取り込み率は下がるでしょうし、食べ過ぎの場合も吸収されずにそのまま通り抜ける部分が多いはずです。また同じ2族元素である、マグネシウムやカルシウムとストロンチウムの関係についても同じことが言えるのではないかと考察します。

福島県に近い地域の野菜などは、汚染が怖くて野菜を茹でこぼしたり肉を水に浸したり人がいるかもしれませんが、基本的に除去しているのはセシウムでもあり、カリウムでもあると言えます。汚染が怖くて外出を避けている人がいるかもしれませんが、しっかり運動をしないと発汗によるカリウムの循環を遅らせます。どのような摂取形態が総被曝量を下げるのかは個々の生活習慣にもよりますが、もともとセシウムは吸収されにくい元素ですから、むやみに食事からカリウムを取り除いたり、循環を遅らせないように体を動かし、できるだけ体内でカリウム不足にならないような生活習慣を心がけるようにしましょう!(ただし、腎疾患や人工透析患者などカリウムの摂取制限のある疾患の方は、必ず主治医の指示に従ってください。)

【参考】

・カリウムとセシウム―放射線対策で語られない関係―有田正規(生物工学 第90巻450-451)

・http://metabolomics.jp/wiki/Doc:Radiation(有田正規先生ウェブサイト)

・特定非営利活動法人 チェルノブイリ救援・中部 理事 河田 昌東さんのお話より