ストロングスタイルの象徴 3

2からの続き、いよいよ最終章です。

北海道から始まり、川崎、名古屋、大阪と強さとテクニックを見せつけ日本を席巻してきたマツダ旋風。その最大の山場は第31戦。最終戦前日となった7月5日の東京体育館で見られることとなりました。

この日は馬場さんの持つインターナショナル選手権にキラー・カール・コックスが挑戦。そしてマツダ、デューク・ケオムカが保持するNWA認定世界タッグ選手権にエディ・グラハム、サム・スティムボートが挑戦するタイトル戦2試合がダブル・メインイベントとして行われました。シリーズで急上昇したマツダ人気。その現象は最終まで止むことがなく、当時の馬場さんにしても存在は霞むばかり。この日も約10000人で埋め尽くされた会場の視線はマツダへと熱く注がれます。

加え、この対戦こそフロリダマットから日本へ直輸入された名物カード。それぞれがお互いを熟知しているだけあり試合では激しい攻防が展開されました。

1本目を先取したのはグラハム。25分30秒、足殺しのデスロックからケオムカをレッグ・クラッチ・ホールドに下したとあります(このレッグ・クラッチ・ホールドがどんな技だったのかは不明)

2本目はマツダが奮起。グラハムをロープにリバウンドさせカウンターの逆水平チョップから倒れたところを速攻で押さえ込み3分11秒、取り返し1-1のタイへ持ち込みました。

そして決勝の3本目。グラハム、ケオムカが場外で戦いチーム分断。これをチャンスと見たマツダはスティムボートにチョップの集中砲火からショルダータックルを浴びせると、素早くバックに回り、6分53秒、日本マットで2回目となる必殺のジャーマン・スープレックス・ホールドが火を吹くのでした。

2でも書きましたが、その映像は現在まで確認されておらず写真も一瞬をとらえたものしかありませんでした。しかし、この試合に関しては2より参考にしました原康史著の「激録 馬場と猪木」の第4巻に、連続で撮影した貴重な写真が掲載されていました。

激録 馬場と猪木 第4巻

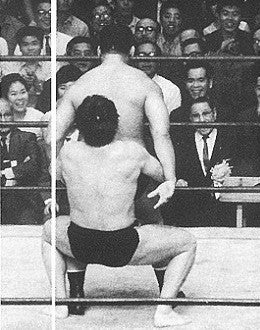

マツダのジャーマン・スープレックス・ホールドの一部始終を捉えた、おそらく唯一の写真だと思います。抜粋し見ていってみましょう。

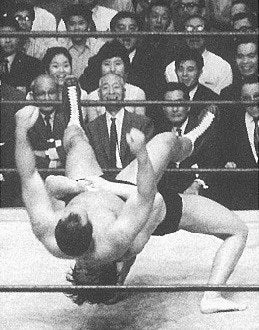

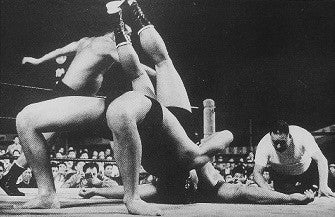

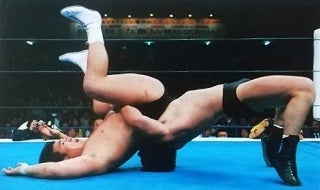

①

②

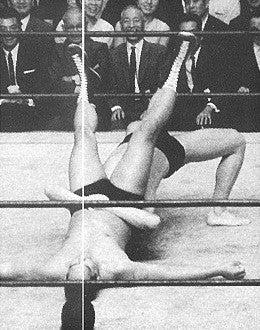

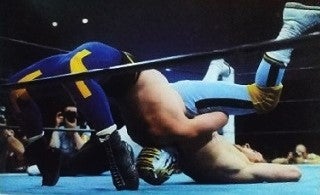

③

④

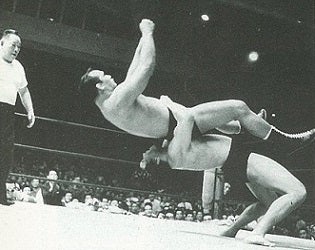

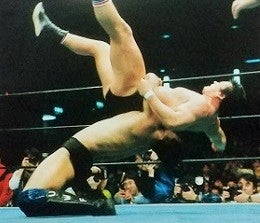

⑤

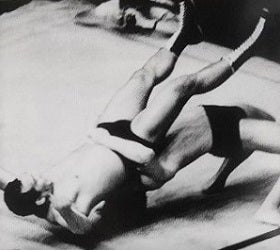

⑥

なんという素晴らしい、なんという見事なジャーマン・スープレックス・ホールドなのでしょうか・・・その姿に感動すら覚えます。

未熟な考察ではありますが、画像から可能なかぎりの解析をしてみたいと思います。

写真を見て、まず驚かされたこと・・・それはマツダの技に入る態勢、ポジションです。

最初の画像①で低い姿勢で相手のバックを取っています。そして画像②ではマツダが腰を落とし、かなり低く、深く入っているのがわかります。

画像②。相当に深く沈み込んでいるのがわかる

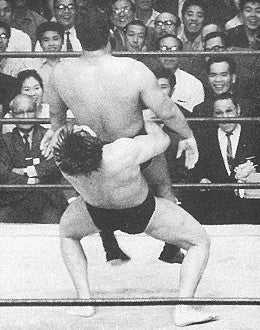

このときマツダの胸部とスティムボートの臀部が同じ位置にきてピタリと合わさっているのがわかると思います。この位置を意識して画像②から③④⑤⑥と見てもらいますと、その位置はどうでしょうか?そう、最後までほぼ変わっていないことが確認できますよね。

横から。技の体勢に入り投げきるまで、マツダの胸部とスティムボートの臀部の位置はズレていない

別角度から。インパクト直前でも、その位置に変わりがないことがわかる

この点から、マツダのクラッチしてからの引きつけ、締めつけがいかに強かったか?しっかりしていたか?ということがわかります。忠実なゴッチ流ジャーマン・スープレックス・ホールドであったことが伝わってくるシーンだと思いました。

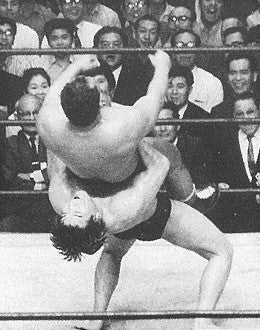

そして次に、技を受けているスティムボートの態勢です。強力なクラッチで体勢をキープしながら首、背中、脚と体全身を連携させブリッジしていくマツダ。しかし画像⑥のインパクトの瞬間、その状態はどうでしょうか?

画像⑥

投げられる際にかかる遠心力と投げられた衝撃から、丸まったり、くの字になるなど技の受け手の体には必ず変化が出るものですが・・・確かに多少の変化こそあるものの、スティムボートの体はほぼまっすぐ。わずかに"くの字"になったような状態です。そう、よく目にするエビの形ではなくマットに「刺さる」といった感じになっているのです。

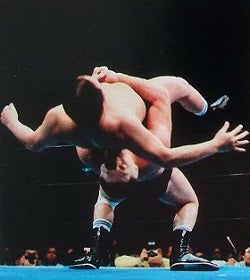

初公開の川崎球場の別角度からの画像。このときもスティムボートの体は丸まらず、刺さるような状態。わずかに"くの字"になるような感じだった

この点から・・・マツダのジャーマン・スープレックス・ホールドは、おそらく大きな弧を描いたり高角度だったというものではなく、高さを出さずブリッジを効かせ素早くストンと落とすような「フォール」に忠実な実戦的な形のもの・・・だったのではないでしょうか?

1982年、新日本プロレスの元旦決戦で藤原と対戦したゴッチが見舞ったジャーマン・スープレックス・ホールドは映像が残っているが、これこそマツダのそれに最も近い型だったのではないだろうか?

もしくは・・・マツダがスティムボート以外にジャーマン・スープレックス・ホールドをかけている写真が現存していないため真意は掴めませんが、もしかするとこれがスティムボート流の受け身であっただけ、なのかもしれません。

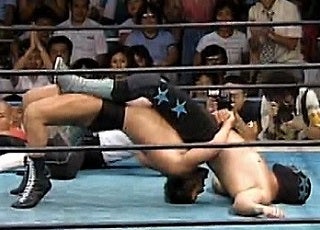

確かに過去にジャーマン・スープレックス・ホールドに対し、こういった受け身をしたレスラーは存在する(画像は1981年8月6日 蔵前国技館でのアントニオ猪木vsマスク ド・スーパースター)

実際にはどうだったのか?映像が皆無であるマツダのジャーマン・スープレックス・ホールドの真実を知ることは、もはや夢物語・・・なのかもしれません。

でも、この6枚の写真から、ひとつだけ確実にわかることがあります。とても重要で大切な、この技の真実を知ることができるところがあるのです。

それは「お客さんの顔」です。

先ほどの6枚の写真を、今度は観客席に目を置いてもう一度、大変でも上へ戻って見ていただければと思います。写真1枚ごとに変化していく驚き、喜び、感激の表情・・・どうでしょうか?マツダのジャーマン・スープレックス・ホールドを、どれだけ楽しみに待っていたか?その技がどれほどすごかったのか?そのすべてを物語っているとは言えないでしょうか?

実態はわからずとも、ここにそのすべてが表れているとボクには思えました。

さて、この試合でジャーマン・スープレックス・ホールドを炸裂させた翌日の7月6日。シリーズは最終戦(横浜とありましたが会場はわかりませんでした)を迎え、大旋風を巻き起こしたマツダの凱旋シリーズは終わりました。

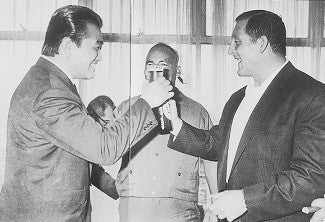

しかしシリーズを終えたマツダはすぐ海外には発たず、少しだけ日本に留まります。今回の来日で奥様を同伴していたマツダは、このあと新婚旅行を兼ねヨーロッパ方面へ向かうことになっていたため残ったのですが・・・実はその他にも日本に残った理由があったのです。それはカール・ゴッチを出迎えるため、でした。

マツダの師であったカール・ゴッチは1961年の5月から7月まで「第3回ワールドリーグ戦」と「プロレス選抜戦」の2シリーズにカール・クラウザーとして連続参戦し、その実力を存分に発揮しました。しかし残念ながら、その後の来日はありませんでした。力道山の死後、もう一度ゴッチを日本へ呼ぼうという話が出なかったからです。

そのゴッチが1966年7月、ヒロ・マツダ旋風が吹き荒れた「ゴールデン・シリーズ」の次のシリーズである「第一次サマー・シリーズ」に5年ぶりに来日することになったのです。でも、もはや日本から声がかからなかったゴッチが、なぜ再び日本の地を踏むことになったのでしょうか?

実は、このゴッチ来日を日本プロレスへ志願、働きかけていた人物こそマツダだったのです。

マツダはこのシリーズ参加中に

「アメリカ・マット界では完全に干された存在だが、あのゴッチのレスリングは必ず日本のマット界にプラス作用をもたらす筈だ」

と日本プロレスのフロント陣に猛アピールし、来日をプッシュしていたのです。これに前回の来日時でゴッチと最も多く戦い、その実力を知る吉村道明が支持し、カール・ゴッチの再来日が実現したのです。

第一次サマー・シリーズに参戦するため来日したゴッチを空港で出迎えるマツダ。師弟の久々の再会。思わず顔がほころぶ

このとき、7月14日に行われた来日記者会見でゴッチは力道山のこと、馬場さんへのインターナショナル王座への挑戦のことに加え、ヒロ・マツダについてこう話しています。

「彼は本当に強くなった。 私の教えたジャーマンスープレックス(原爆固め)を完全にマスターしてしまった。リングを離れれば彼とは親友だが、マットに上がれば今でも最大のライバルの一人。彼と一緒にトレーニングしていた時代が無性に懐かしいね」

その後、マツダは日数の可能な限り日本に残り、ゴッチと共に道場で汗を流したといいます。

それから5ヶ月後。アメリカでファイトしていたマツダは年が明けた67年1月5日。今度は日本プロレスではなく、大阪府立体育館にて旗揚げされた国際プロレスに参加し日本のマットへ上がることになります。

この旗揚げ時、国際プロレスは前年の66年10月12日に旗揚げされていた東京プロレスと業務提携し「パイオニア・シリーズ」を合同興行にて行います。これによりマツダは猪木と再会。日本で初めて猪木と同じマットに上がることになります。

シリーズではアメリカ以来のタッグを結成しNWA世界タッグ王者として活躍しましたが、そんなマツダと猪木の、それは旗揚げし3度目のタッグマッチ。こんな結果がありました。

1967年1月9日 熊本市水前寺体育館

タッグマッチ 60分3本勝負

アントニオ猪木、ヒロ・マツダvsダニー・ホッジ、エディ・グラハム

① マツダ(17分25秒 ジャーマン・スープレックス・ホールド)ホッジ

②ホッジ(4分55秒 体固め)マツダ

③ 猪木(6分1秒 反則勝ち)グラハム

1でも書きましたが、海外武者修行時代の1965年11月末、テネシー州でマツダと猪木は合流。そのわずか数日後の12月に、猪木はタッグパートナーとしてマツダのジャーマン・スープレックス・ホールを目の当たりにしています。そして時を経て今度は日本で。合流し、わずか数日後にタッグパートナーとしてマツダのジャーマン・スープレックス・ホールを目の当たりにしているのです。

使用されたのは生涯でもわずかとされるマツダのジャーマン・スープレックス・ホールドですが、そのうち猪木とのタッグで二度も。しかも、どちらも合流後すぐのタッグでです。これは単なる偶然だったのでしょうか?

タッグマッチにて猪木との連携を見せるマツダ。しかし、マツダは猪木と組みながらもジャーマン・スープレックス・ホールドを出すことで"格のちがい"プライドの高さを見せつけていたのではないのだろうか?

その猪木は、マツダが日本で最後にジャーマン・スープレックス・ホールドを出した試合と思われる上記のこの試合から約2年半後に、ジャーマン・スープレックス・ホールドを初公開しています。

1969年6月12日、秋田県立体育館で初公開された猪木のジャーマン・スープレックス・ホールド