冬の風物詩といえば多々あるけれども、僕にとっては何と言っても、金沢兼六園の雪吊である。

雪の重みに耐えられるように円錐形に張られた縄で吊られた木々の映像が、徽軫灯籠や石橋とともに霞ヶ池の水面にに映る様子がニュースなどで報じられれば、生まれ故郷の懐かしさや古都の情緒と合わせて、冬が近づいていることに、季節の移ろいを実感するのである。

平成25年の10月以降、月に1度は金沢を往復するようになったが、まだ1回も市内で雪を目にしたことがない。

それどころか、雨が降っていたりする。

市内に住む弟に、12月末に「毎年こんなもんなの?」と聞いてみたが、

「うーん、年内はこんなもんじゃないかな。年が明ければ雪になるんじゃね?」

との返事だった。

1月末に金沢へ行ったついでに能登まで足を伸ばしたときには、雪景色にお目にかかることができた。

しかし、金沢市内に戻ったらやはり雪のかけらすら見当たらなかった。

タクシーの運転手さんが、

「今年は兼六園の雪吊も空振りだなあ」

と言っていた。

ただ、吹き荒れる強風で北陸本線のダイヤが乱れに乱れて、思わぬ経路変更を余儀なくされ、乗り継ぎに間に合うのかヒヤヒヤしながらの旅となったから、改めて北国の冬の厳しさをかみしめた。

一方、平成26年は首都圏が雪の当たり年で、2月8日に大雪となった。

東京都心の積雪量も20センチを超え、交通機関が大いに乱れ、翌9日の都知事選挙の結果も左右したのではないかと囁かれたほどだった。

しかし、9日は快晴で気温も上がり、都心部の雪はあっという間に消えてしまった。

次の週末の2月15日の土曜日に、急遽金沢へ行くことになったが、心配だったのは、長期予報で、8日と同じように関東の南岸を優勢な低気圧が通過し、再び大雪になる可能性があると報じられていたことだった。

ただし、語り継がれる○○豪雪などということにならない限り、北陸地方の交通網が雪で混乱するということは稀だろうと思っていた。

東海道新幹線の関ヶ原付近の遅れは有名だが、徹底した除雪対策を施した上越新幹線が雪でストップしたなどという話は聞いたことがない。

高速道路は新幹線ほど雪に強くないであろうが、これまで何度も真冬の北国を高速バスで旅した経験から、目を見張るような豪雪でも運休や立ち往生の憂き目に遭ったことがない僕は、何とかなるだろう、と楽観視していたのである。

2月14日の東京は、予報通り、朝から大雪になった。

午前中は、雪が降っても片端から溶けていく程度で、前の週より大したことないではないか、と思った。

しかし、昼過ぎから木々や家々の屋根がみるみる白く染まり始め、夕方には交通量の多い大通りすらアスファルトが見えないほど雪に覆われてしまった。

電車も航空機も次々と止まり始めた。

HPを見れば、首都圏発着の高速バスも運休が相次いでいる。

僕は2月15日の22時45分に新宿駅南口高速バスターミナルを出発する高速バス「金沢エクスプレス」号の夜行便をネットで予約し、カードで料金も支払い済みだったのだが、14日の昼行便は全面運休となっていた。

それでも僕は、金沢への出発が明日で良かった、と楽観的だった。

1週間前と同じように、翌日になれば積雪の影響はすっきりとなくなるだろう、とタカをくくっていたのだ。

翌朝は雨に変わっていた。

道に積もった雪が、雨水を吸ってベトベトに重くなり、滑りやすくなった上に、轍や足跡に水がたまって、ものすごく歩きにくかった。

駅前で路線バスがスタックしている。

これは先週と様相が違うぞ、と身構えながら高速バス会社のHPを見ると、「金沢エクスプレス」号の午前中の便は、全て運休になっている。

関越道も上信越道も、更には上越新幹線まで全面運休という交通情報に、大いに不安になった。

夜行便は動くのではないかと淡い期待を抱いていたが、昼過ぎになって、夜行便を含めた全便の運休がHPで発表されていた。

一瞬、頭の中が真っ白になった。

悪天候で旅の予定がおじゃんになるなど、初めての経験だった。

とりあえず、バス会社の予約センターにキャンセルの電話をかけてみたが、全くつながらない。

「回線が非常に混雑しておりますので、いったんお切りになってかけ直すか、このまましばらくお待ち下さい」

という録音テープによる無機質な案内のあと、しばらく呼び出し音が鳴り続け、

「誠に申し訳ありませんが、回線が大変混雑しておりますので、しばらくたってお掛け直し下さい」

という案内が流れて、切れてしまう。

ネットでキャンセルもできるのだが、幾ばくかのキャンセル料金が発生するはずだから、馬鹿らしいと思って直接電話をかけているのだけれど、数回繰り返しても全くつながる気配がない。

同じ思いの乗客の電話が殺到しているのだろう。

もう、キャンセル料をとられてもいいや、と思ってネットでキャンセル手続きをしたら、全額払い戻しだった。

当たり前と言えば当たり前なのだけど、ネットでそのように案内してくれよ、と拍子抜けした。

あとは、金沢にどうやって行くのか、という肝心要の問題が残された。

午後になっても、上越新幹線は全面運休、飛行機は一部が飛び始めたようだが、予約は終日いっぱいである。

高速バスも、どの会社の路線も、各方面が全て運休のようである。

東北・常磐・関越・中央・東名と、首都圏から放射状に伸びる高速道路全てが通行止めなのだから仕方がない。

首都圏が陸の孤島となっている状態なのだ。

群馬で60cm、山梨で90cmという未曾有の豪雪となっているとは知らなかったし、東名高速の40km立ち往生などの話は翌日になって聞いたから、何となくピンと来なくて、まるで夢を見ているようだった。

午後の仕事をキャンセルしていたので、職場でも、

「金沢へ行けるんですか?」

としきりに心配していただいたが、生返事を返すしかなかった。

2月15日の、暗くなりかけた午後5時過ぎ、僕は東京駅のコンコースにいた。

東北・上越新幹線乗り場は、土曜日の夕方にしては人出が少ないようだった。

東北新幹線は何とか動き始めていたようだったが、上越・長野新幹線の案内板は、発車する列車が全て高崎行きの「たにがわ」になっていた。

しかも、全てが2時間以上の遅れを示す赤文字の注意書きが添えられている。

耐雪設備が完備している上越新幹線で、このような光景を目にすることになろうとは思いもしなかった。

いったい、どれほど凄まじい降雪だったのだろうか。

僕は、閑散としている東北・上越新幹線乗り場を横目で見ながら、隣りの東海道新幹線の改札を通った。

東海道新幹線も遅れは出ているものの、運休はなく全線で動いている、との情報を出発前に得たからだ。

東名高速で40kmも数珠つなぎになった車が立ち往生しているなどの爪痕を残しながらも、天候は西から急激に回復に向かっているようだった。

僕が指定席をとったのは「ひかり」533号新大阪行きである。

米原で特急「しらさぎ」61号富山行きに接続する。

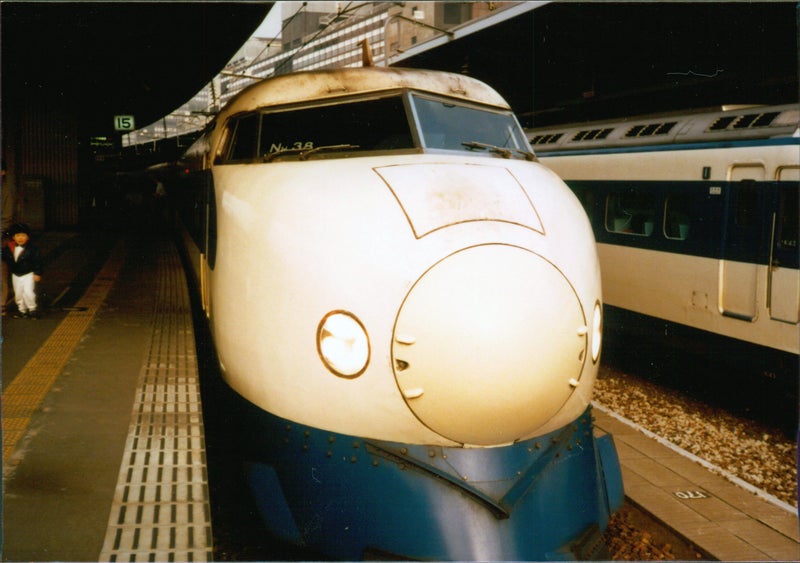

車両は「のぞみ」と同じく変わり映えのしないN700系だったが、乗降口のわきの行き先表示板を見上げて、乗りかけた僕はふと立ち止まった。

「ひかり」に乗るなんて、何年ぶりだろうか──

それまで「のぞみ」でせわしなく行き来していた僕は、東海道新幹線「ひかり」号、という言葉の響きに、ある種の感慨を憶えた。

子供の頃から、「東海道新幹線」と言えば「ひかり」号、が対句だった。

「夢の超特急」と持てはやされ、僕にとっても限りなき憧憬と、日本人としての誇りが詰め込まれた愛称だったのである。

それだけに、平成4年に新型車両300系とともにスピードアップした「のぞみ」が登場した時、何となく違和感を憶えたものだった。

300系を使った最速列車を「ひかり」にすればいいじゃないか、とまで思った。

それほどに、「ひかり」は東海道新幹線にふさわしい、世界に誇れる愛称だという思い入れがあったのだ。

「ひかり」の愛称は、大正12年に釜山-京城(現在のソウル)間を運転していた急行列車が奉天まで延長した際に命名された昔にまで遡る。

その後、昭和9年に運転区間を満州の首都・新京まで、昭和15年にはハルビンまで延長され、毎日1往復が運転、947.2キロを約21時間で結んだという。

列車編成は、蒸気機関車が牽引し、広軌用大型荷物車・三等車・三等寝台車・食堂車・二等寝台車・展望車となった一等寝台各1両ずつの計6両編成だった。

大陸の大らかな旅が瞼に浮かぶようである。

同じ区間には急行「のぞみ」も運行していて、奇しくも現在の東海道新幹線は朝鮮総督府鉄道と南満州鉄道の姉妹列車が、半世紀ぶりにペアを組んだというわけである。

「ひかり」・「のぞみ」ともに昭和20年8月、ソ連軍の満州侵攻により、運行不能になって消滅したという。

戦後、「ひかり」の名は、昭和33年4月に鹿児島・日豊本線経由で博多と別府を結ぶ臨時急行で蘇り、キハ55系気動車による最初の急行として知られた。

同年5月には定期列車となり、日豊・豊肥本線経由で博多-門司港-大分-熊本間に運転区間を拡大したが、当時は急行料金が準急料金のほぼ倍額であったため利用率が悪く、8月に準急列車に格下げされている。

昭和34年9月には、編成の一部が都城まで延長された。

昭和35年3月に大分-小倉-別府を結ぶ「第2ひかり」が走り始め、従来の「ひかり」は「第1ひかり」になり、「第1ひかり」の都城行き編成が西鹿児島駅まで延長された。

昭和37年10月、「第1ひかり」を急行列車に格上げし、同時に「第2ひかり」は準急「ひまわり」に改称された。

東海道新幹線の計画時には列車名を設定せず、個々の列車を航空機のように列車番号だけで区別する予定だったが、「愛称が欲しい」という要望が多数寄せられたために、列車名を付けることになったという。

名前は公募で選ばれ、応募総数約55万9000通のうち、1位が「ひかり」で約2万票、以下「はやぶさ」、「いなづま」、「はやて」、「富士」、「流星」、「あかつき」、「さくら」、「日本」、「こだま」と続いた。

10位より下には「のぞみ」もあったという。

なお、名前を譲ることになった九州の急行列車は2系統に分けられ、博多・門司港-小倉-西鹿児島間は急行(後に特急)「にちりん」、博多-大分-熊本間は「くさせんり」に改称された。

その後、山陽新幹線が開通すると、新大阪より西側で途中停車駅が多い列車と少ない列車が設定され、列車によっては同じ「ひかり」でありながら“速達型列車”と“途中駅通過型列車”の2つの側面を持つようになった。

中には、京都-博多間各駅停車となる「ひかり」さえ設定されていたこともあり、「ひだま」などと陰口を叩かれていたこともある。

当時から、「ひかり」は2種類存在していたのだ。

平成4年の「のぞみ」運転開始後は、速達型列車を「のぞみ」にシフトさせることとなり、「ひかり」は、平成5年10月以降は速達型列車である「のぞみ」を補完する“途中駅通過型列車”としての役割を主に担うようになった。

現在、東京と博多を直通する「ひかり」は存在せず、東京発着の「ひかり」は下りが岡山まで、上り広島発が最長列車である。

博多発着の「ひかり」は上りが新大阪駅まで、下りが名古屋発となっている。

栄光ある伝統の愛称「ひかり」だけれども、「のぞみ」の登場後は、凋落した印象を拭えない。

事実、僕も「ひかり」に特別な思い入れを抱くことはなく、東海道新幹線を利用する時には、迷うことなく「のぞみ」を選んでいた。

時の流れとは、容赦なく残酷なものだと思う。

↑よろしければclickをお願いします m(__)m