仕事の転勤で、

静岡の田舎の集落に引っ越しました。

いよいよ実際に移住して、古民家で

あこがれの田舎暮らしをスタート!

いまから20年以上も前のこと。

自分の手でつくる

手づくり循環生活の魅力をお伝えしています。

風と土の自然学校 梅崎靖志です。

田舎暮らしを始めてみたものの・・・

実際に移住して、古民家で

あこがれの田舎暮らしをスタート!

でも、やっているのは、

小さな畑で野菜を少し育てる程度。

暮らしている環境は大きく違うけど、

東京で区民農園を借りていた当時と、

やっていることは、

さほど変わりませんでした。

「なんか違うんだよなー」

と違和感を感じるものの、

それが何なのか、

今ならよくわかりますが、

当時は全然わかりませんでした。

何が違ったのかと言えば、

一つひとつがバラバラで、

循環していなかったんです。

いくら情報を集めても、

結局それは、断片情報。

暮らしの中のつながりはわかりません。

でも、暮らしの中で、

様々なものがつながることで

はじめて循環する暮らしとなります。

たとえば、

こんにゃく作りと田んぼ

もみがらとエネルギー

草と豊かな土

などなど

一見、どんな関係があるのかわからない

様々なつながりが

循環する暮らしの中では、

網の目のように関わり合っています。

こうしたつながりは、

断片情報を集めていてもわかりません。

実践していく中で、

「あ、そうか!」と気づくものなんです。

理想のライフスタイルは、

パーマカルチャーからはじまった

循環する自給自足的な暮らしが

憧れから、現実に変わる

きっかけとなったのは、

パーマカルチャーを学んだことでした。

「パーマカルチャー」とは、

農をベースにした持続可能な暮らしを

実践するのに役立つ、知恵と技術がつまった

「暮らしの作り方」をまとめたもの。

パーマカルチャーには、自然と調和した

循環する暮らしを実現する

アイデアが詰まっています。

パーマカルチャーを学びながら、

実際に、暮らしの中でできることから

実践をはじめました。

たとえば、

草も虫も敵としない自然農で

作物を育て、

田んぼでもお米を作るようになりました。

そして、

パートナーのナツキータが、

収穫したお米で

米こうじを作ってくれるので、

この米こうじを使って

年間講座のメンバーと一緒に

毎年、味噌の仕込みをしています。

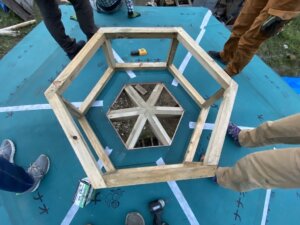

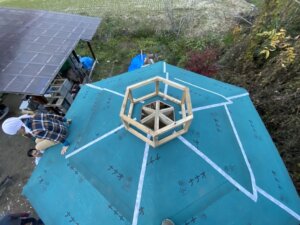

ほかにも、ちょっとした家具や棚、

薪置き場を自分でつくったり。

自分でも少しずつ

楽しみながら取り組み、

できることも少しずつ増えていったんです。

僕が、理想の自給自足的で、

循環する暮らしを実現できたのは、

パーマカルチャーや自然農を

実践している人たちと出会い、

直接学ぶことができたから。

自分一人で自己流でやるのではなく、

実践者から学びながら実践したことが、

とても大きかったんです。

いつかやってみたいけど、

時間だけが過ぎていく・・・

「いつかやってみたい」

と思っていても、

なかなか「いつか」はやってきません。

すべての条件がバッチリそろうのを

待つよりも、

今できることから少しずつ

始めた方が理想のライフスタイを

早く実現できるものです。

「超初心者」の方ほど、

情報収集から始めがちですが、

情報を集めるよりも、

まずやってみること。

そのために役に立つのが

実践者の経験に学ぶことです。

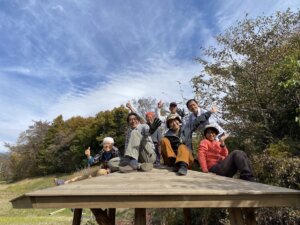

風と土の自然学校では、

僕たちが取り組んでいる

自分の手で暮らしを作る楽しさを、

もっとたくさんの人たちとシェアしたい!

という思いで

「わが家の自給率アップ」をテーマに、

様々な講座やワークショップをしています。

いつか、移住してから

大きな一歩を踏み出そうとするよりも、

まず、今の暮らしの中で

小さな一歩を踏み出してみる。

すると、確実に暮らしは変わって

いくものですし、

いつか移住した時にも、

その経験はそのまま活かすことができます。

2023年10月10日受付締め切り!

ーーー

オンライン連続講座

「おうちでパーマカルチャー塾」

第6期 秋と冬の暮らし編

ーーー

「パーマカルチャー」には、

自然とつながる農的暮らしを

実践するための知識と技術と知恵が

つまっています。

オンラインの連続講座

「おうちでパーマカルチャー塾」では、

自然農とパーマカルチャーを活かした

「手づくり循環生活」に必要な

<知識と技術と考え方>をお伝えしています。

作物栽培のほか、

手づくり循環生活をテーマにした

暮らし全体を学べることが、

一つの大きな特徴です。

そして、

オンラインで学ぶといっても、

動画を見るだけでなく、

リアルタイムでやり取りしながら

なので、楽しく学べるうえに

仲間もできるのがいいところ。

暮らし全体を扱うので、

循環する暮らしについて

総合的に学べます。

自然農の作物栽培はもちろん、

種とり、野菜の苗づくりの方法や、

天然酵母のパン作りや

味噌の仕込み方など、

発酵を暮らしに取り入れる知恵、

調理用の自作ストーブの作り方、

マッチをつかった火おこしのコツ

そして、

移住先でいい人間関係を作る

コミュニケーションなどなど、

暮らしに必要なエッセンスを

様々な角度から扱います。

畑やお庭がなくても大丈夫。

いまのライフスタイルに合わせて、

小さく循環生活をはじめることが

できますよ。

そして、

いつでも質問できるので、

一人で悩むこともありません。

すでに始めているけど、

「これでいいのかな?」と

イマイチ自信がない方も、

「やってみたいけど、何から始めれば

いいかわからない・・・」

という方も、

「マンション暮らしだから

庭も畑もない」

という方も、

どんな方も大丈夫です。

一緒に一歩を踏み出しませんか?

第6期おうちでパーマカルチャー塾

<秋と冬の暮らし編>

詳しいご案内ページへのリンクを

クリックするだけでも、

あなたの理想の暮らしに

ちょっとだけ近づきます!

詳しくは、こちらです。

↓↓↓

参加受付は、

10月10日(火)締め切りです。

ご興味とタイミングの合う方と

ご一緒するのを楽しみにしています!

実際に、できることから始めてみると、

どんどん楽しくなってきます。

この楽しさを、自分の手で作る暮らしに興味を

持っている方たちとシェアすることを通じて、

たくさんの仲間が増えていくのが

とっても楽しくて、

仲間がいるからできることがたくさんあると

感じています。